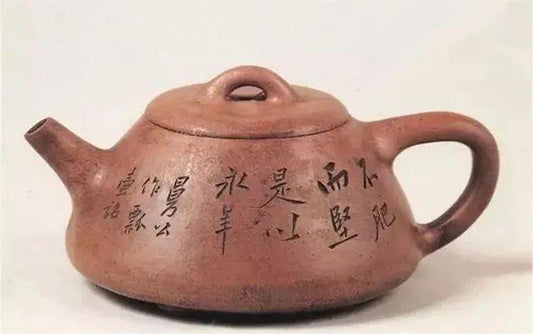

平蓋石瓢

石瓢壺的靈感來自蘇軾命名的「石銚」。 經過多年演變,發展出不同風格,但無論如何改良,那份儒雅的氣質和風骨始終不變。 平蓋瓢,顧名思義,在傳統石瓢的基礎上,將壺蓋改得更平、壺口更寬,讓投茶和清洗更方便。實用性提升的同時,仍保留石瓢的美學精髓。壺蓋上的橋型鈕線條流暢,觸感厚實微澀。採用**底槽青泥**製作,含鐵量高,砂粒感明顯,燒成後呈現紅棕色,胎質均勻,古樸中帶著溫潤。 壺身線條俐落,如「金字塔」般飽滿挺立,毫不鬆垮。壺把與壺身結合穩固,在圓潤造型中增添幾何感。壺嘴短直,出水有力,底部三足支撐,整體穩重大氣。 自古以來,石瓢壺一直是**實用與收藏的典範**,線條簡練純粹,歷經數百年仍備受推崇,也是最適合泡茶的器型之一。以純粹之心,成就簡素之美。相信每位紫砂愛好者,都至少擁有一把平蓋瓢。