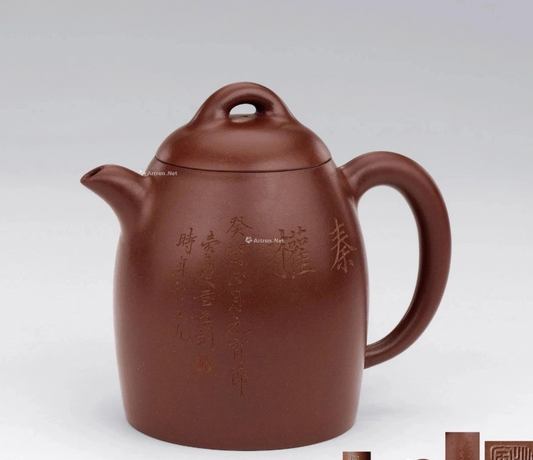

西施壺

西施壺千年西施,壺中美人這「壺中美人」,說的就是紫砂壺中的西施壺。西施是中國古代四大美女之一,她容貌美麗,姿態優雅,一直是美女的代名詞。西施壺,就像它的名字一樣,和西施一樣美,壺身圓潤,色澤紅豔,十分動人。西施壺原來也叫「文旦壺」。根據吳梅鼎的《陽羨茗壺賦》記載,「文旦壺」中比較高雅的一種,原本叫做「西施乳」,是說壺的形狀像美女西施豐滿的乳房。事實上,這種壺的確很像少女飽滿的乳房:壺鈕像乳頭,壺嘴短而略粗,壺身從底部向內收,底部平穩。後來,可能覺得「西施乳」這個名字不夠文雅,就根據壺把向後彎曲的形狀,改名叫「倒把西施壺」。從造型上看,西施壺表面光滑細膩,就像皮膚一樣;線條流暢,如行雲流水。壺嘴短淺,像美人的櫻桃小口;壺把細細圓圓的,就像是美人柔軟纖細的腰肢。有些藝術風格追求華麗精緻,展現的是妖嬈美豔的世俗美;而西施壺的簡約樸素,展現的卻是「清水出芙蓉,天然去雕飾」的自然美。仔細看,西施壺的線條光滑細膩,沒有一個棱角,這正是傳統女性溫柔、圓融性格的象徵。壺肚寬大飽滿,則體現了傳統女性「厚德載物」、任勞任怨的美德。整把壺沉穩內斂,收放自如,不張揚卻充滿神韻,恰如傳統大家閨秀:外表秀麗,內心聰慧,溫柔中帶著堅強,品德與容貌兼備。不同的紫砂藝人製作倒把西施壺時,區別主要在於各部位的比例不同。此外,因為每個人的審美觀念略有差異,這種差異也會反映在壺的形狀上。西施壺是紫砂壺眾多款式中,最經典、最傳統、最受喜愛的壺型之一。