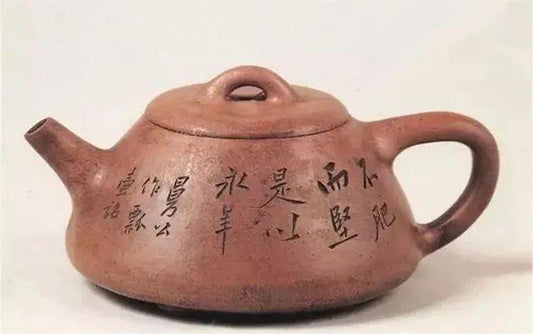

zi sha hu

zi sha hu Zi Sha Hu is a type of earthenware teapot from China. It first appeared in the Song Dynasty and became very popular during the Ming and Qing Dynasties. With a history of hundreds of years, it is a traditional Chinese teapot that originated in Yixing, Jiangsu...